重量物の取り扱い区分とは?取り扱い時の注意点も解説

重量物の取り扱い区分とは?取り扱い時の注意点も解説

物流現場では、機械設備や大型資材など、重量物の取扱いが日常的に行われています。これらの作業は、わずかな判断ミスが重大な事故や荷物の損傷につながるリスクを伴うため、正確な知識と安全管理が欠かせません。本記事では、重量物の定義や区分、代表的な取扱い方法、安全に作業を行うためのポイントや注意事項について解説します。現場での安全性と効率性を両立させるための基本をおさえましょう。

重量物とは?

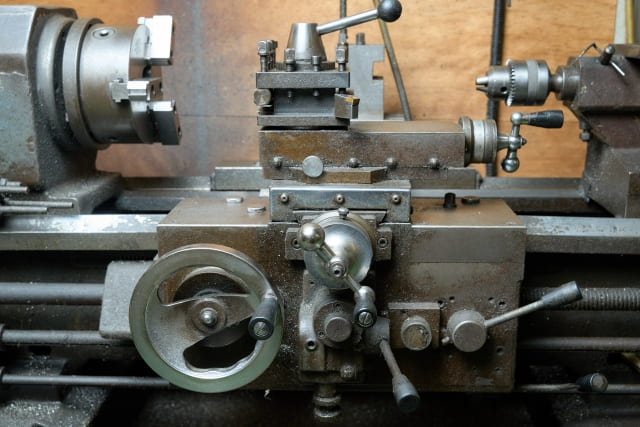

物流における「重量物」とは、一般的な人力作業では安全に取り扱えない重量を持つ荷物を指します。フォークリフトやクレーンなどの機械補助を要することが多く、運搬や保管には特別な注意が必要です。

物流倉庫における業務では、重量物の取り扱い区分や、具体的な取り扱い方法について確認を行い、認識を明確にしておくことが重要といえます。

物流における重量物取扱いの区分とは

重量物は一律に扱うのではなく、重量・形状・取扱方法などの観点で区分することが重要です。

区分を明確にすることで、最適な機材選定や安全対策が行いやすくなります。本項では倉庫や工場で一般的に用いられる区分方法を解説します。

重量による区分

倉庫現場では、20kg未満を「軽量物」、20~100kgを「中量物」、100kg以上を「重量物」と分類するのが一般的です。この区分は作業方法や機材の選定基準に直結します。

例えば、軽量物は人力での運搬が可能ですが、中量物以上になるとフォークリフトやリフターの使用が推奨されます。区分を明確にしておくことで、無理な作業や事故のリスクを避け、安全で効率的なオペレーションが実現できます。

形状・寸法による区分

重量だけでなく、荷物の形状や寸法も重要な判断要素です。細長いものや重心が偏ったものは、バランスを崩しやすく事故につながる可能性があります。

そのため、同じ重量でも形状によっては取り扱い基準を変える必要があります。パレット積みが可能なサイズであれば機械搬送が容易ですが、不定形物や長尺物は専用治具や吊り具の活用が欠かせません。

取扱い方法による区分

取扱い方法による区分は、「人力作業」「機械補助」「専用設備使用」の3段階に分けられます。重量物ほど機械補助の比重が高くなり、クレーンやホイストの導入が求められます。

また、作業内容に応じて資格保有者の立ち会いや、作業指揮者の配置が義務付けられる場合もあります。作業方式の区分を明確にすることで、安全基準の遵守が可能です。

保管・搬送設備による区分

重量物は床置き・ラック・専用台など、保管設備によっても分類されます。軽量品と異なり、ラックの耐荷重や床面の強度を確認しなければなりません。

適正な設備区分を怠ると、ラックの変形や床沈下などの重大事故を引き起こす恐れがあります。荷重計算を行い、荷姿や支持面積に応じた保管方法を選択することが大切です。

安全基準による区分

安全基準の区分は、作業者の身体負荷や法令基準をもとに定められます。たとえば、厚生労働省のガイドラインでは、男性であっても25kg以上の荷を反復して持ち上げる作業は避けるよう推奨されています。

上記の重量を超える場合は機械補助や複数人作業が基本です。現場ごとに安全基準を明示し、従業員に共有することで事故を防ぎやすくなります。

物流倉庫において重量物を取り扱う方法は?

物流倉庫では、扱う荷物の種類やサイズに応じて取扱い方法が異なります。本項では、代表的な5つの取扱手法を取り上げ、それぞれの特徴と注意点を解説します。

フォークリフトやパレットを活用した搬送方法

最も一般的な重量物搬送手段がフォークリフトです。荷物をパレットに載せて移動することで、作業者の負担を軽減できます。パレットの材質やサイズを適切に選ぶことで、荷崩れや転倒のリスクも低下します。

操作時には視界確保や速度制御が重要であり、狭い通路では誘導者の配置が効果的です。フォーク先端の差し込み角度や荷重バランスを意識することで、安全性と作業効率を両立できます。

クレーン・ホイストによる吊り上げ搬送

フォークリフトでは持ち上げられない大型機器や重量物は、クレーンやホイストで吊り上げます。吊り具の選定は荷重や形状に応じて行い、ワイヤやスリングの点検を怠らないことが大切です。

作業前には吊り点の強度確認や重心位置の測定を実施し、バランスを保ちながら昇降させます。操作中は合図者を配置し、指示系統を明確にして誤操作を防止しましょう。

ハンドリフト・電動台車などの補助搬送機器を活用

中量クラスの荷物では、ハンドリフトや電動台車が効果的です。人力のみでは持ち上げが難しい重量物でも、これらの機器を使えば安全かつスムーズに移動できます。床面の段差や傾斜がある場合は、無理に押さず牽引側を変えるなど柔軟に対応します。

また、積載物の重心を意識し、傾斜時には荷崩れ防止のストッパーを使用することで、安定した搬送が可能です。

ローラーコンベヤや自動搬送装置の活用

大量かつ継続的に重量物を扱う倉庫では、ローラーコンベヤや自動搬送装置(AGV)の導入が進んでいます。これにより、作業者の移動距離を減らし、省人化と作業効率の向上を実現可能です。

導入時はライン設計と安全センサーの配置が重要で、障害物検知や停止機能を備えることで事故リスクを低減できます。また、自動化を進める際には、定期的なメンテナンス体制の整備も欠かせません。

床置き・ラック・専用治具の活用

保管時の重量物は、床置きまたは専用ラックに収納されます。床置きの場合は荷重分散マットを使用し、床への負担を軽減します。ラック保管では、棚耐荷重の確認が最優先事項です。

また、形状が特殊な荷物は、専用治具や受け台を活用することで安定性を確保できます。保管エリアの区分を明確にしておくと、作業効率と安全性がさらに高まります。

重量物を取り扱う際のポイントとは?

重量物を安全に扱うためには、単に機材を使うだけでなく、事前計画やチーム連携を含めた総合的な体制づくりが必要です。以下では、現場で特に重要とされる5つのポイントを紹介します。

作業前の計画とリスクアセスメントを徹底する

重量物を扱う前には、作業環境や荷姿、搬送ルートなどを事前に確認し、リスクを洗い出すことが不可欠です。床面の強度や通路幅、搬入口の高さなどを調査し、搬送中の障害物や傾斜の有無も把握します。

事前にリスクアセスメントを実施することで、危険箇所を特定し、必要な機材や人員を計画的に配置できます。特に初めての現場では、写真や図面を活用した打ち合わせを行い、全員が作業内容を共有しておくことが安全確保につながります。

適切な機材・工具を選定して使用する

重量物取扱いでは、機材の選定ミスが事故につながることがあります。フォークリフトやクレーンを使用する場合は、耐荷重やアタッチメントの適合性を確認しましょう。スリングベルトやワイヤロープなどの吊り具も、荷重や材質に応じて使い分けることが重要です。

また、定期点検を怠らず、摩耗や変形のある器具は早めに交換します。現場では「安全第一」を前提に、機材を人に合わせるのではなく、荷物に合わせた選定を行うことが求められます。

荷姿と重心を考慮した安全な吊り上げ・運搬を行う

吊り上げ作業では、重量物の重心位置を正確に把握することが欠かせません。重心がずれていると、荷が傾く、回転するといった要因からバランスを崩す恐れがあります。

吊り具を掛ける位置は、荷重が均等にかかるよう調整し、必要に応じて当て板やスペーサーを使用します。また、荷物の形状によっては、吊り上げ角度やロープの長さも調整が必要です。作業者同士で声を掛け合いながら、安全を最優先に運搬を進めましょう。

作業者間の合図・連携を明確にする

重量物作業では、チームワークの精度が安全性を左右します。作業者同士の意思疎通を確実にするため、声掛けやハンドサインなどの合図ルールを統一することが大切です。

特にクレーン操作や狭所での搬送時は、指示者と操作者の意思伝達を明確にし、タイミングのズレを防ぎます。また、作業指揮者を中心に役割を分担し、誰が何を確認するのかを事前に決めておくと、トラブル防止につながります。

重量物を取り扱う際の注意点とは?

重量物の取り扱いには、機材だけでなく人や環境の安全管理も含めた総合的な配慮が必要です。本項では、物流倉庫における重量物の取り扱いにおいて、特に注意すべき3つの観点を整理します。

ヒューマンエラーを防止する体制を構築する

多くの事故は、経験不足や確認漏れなどのヒューマンエラーが原因です。作業マニュアルを整備し、手順を標準化することで、属人的な判断を減らせます。また、作業開始前のミーティングで「指差呼称」や「ダブルチェック」を徹底することも効果的です。

新人教育では、危険箇所や過去の事例を共有し、現場での認識統一を行うことが重要です。人に頼らず、仕組みで防ぐ体制を整えることが、安全確保につながります。

設備安全を維持する

フォークリフトやクレーンなどの設備は、日々の点検と整備が欠かせません。小さな異音やオイル漏れを放置すると、大きな故障や事故につながる恐れがあります。点検記録を残し、使用前後のチェックリストを運用することで、不具合を早期に発見できます。

また、吊り具・ラック・パレットなどの周辺機材も同様に管理が必要です。設備の安全性を維持することで、結果として人命と荷物の両方を守ることにつながります。

現場でのコミュニケーションを徹底する

現場の安全は、日常的なコミュニケーションの積み重ねで成り立ちます。作業中の声掛けや危険箇所の共有を怠らず、気づいた点はすぐに報告・相談する文化を育てることが重要です。

また、チーム内で「止める勇気」を持ち、少しでも危険を感じたら一時停止して確認する姿勢を徹底します。安全会議や定例ミーティングを通じて課題を共有することで、より安心して働ける職場づくりが進みます。

まとめ

重量物の取扱いは、物流の中でも特に高い専門性と慎重な対応が求められる分野です。適切な区分や機材選定、事前計画を徹底することで、作業の安全性と効率性を大幅に向上させることができます。また、作業者同士の連携や定期的な点検体制の維持も不可欠です。安全基準に基づいた運用と継続的な改善を意識し、事故ゼロを目指した重量物取扱い体制を構築していきましょう。